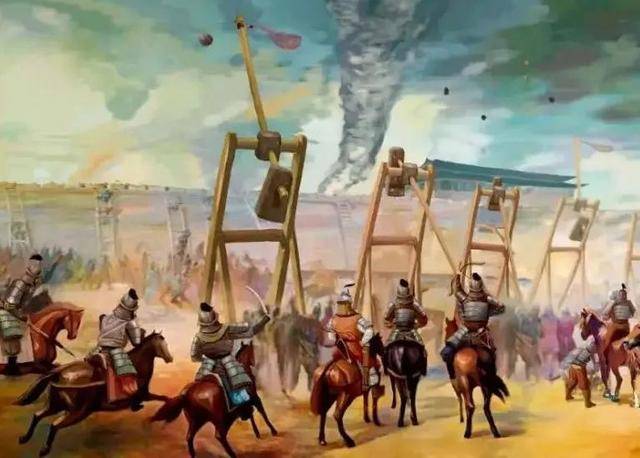

惨烈的宋元襄阳之战

公元13世纪,蒙古骑兵纵横驰骋、攻城略地,先后进行了三次大规模的西征,建立了察合台汗国(今中亚一带)、钦察汗国(今东欧一带)、伊尔汗国(今中东一带)、窝阔台汗国(今新疆、中亚一带),整个欧亚大陆在蒙古铁骑的威压之下瑟瑟发抖。

蒙古人在自己的本部也没有闲着,经过窝阔台、贵由、蒙哥三任大汗(相当于蒙古国王)的不断征战,华夏周边的独立国家已经尽数覆灭。

公元1234年,金帝国最后一座城池蔡州(今河南省驻马店市汝南县)被攻破,金帝国立国120年灭亡。

公元1251年,早已四分五裂的吐蕃(今西藏、青海、四川一带)投降蒙古汗国。

公元1253年,立国五百余年的大理帝国被蒙古大军剿灭。

公元1258年,南安王国(今越南北部)支持不住蒙古大军的攻击,投降。

至此,蒙古汗国将其狩猎名单上的最后一个猎物——南宋帝国团团围住,只待发动最后一击。

公元1258年秋初,蒙古大军兵分三路,对南宋帝国的长江中上游地区展开大规模进攻:蒙古大汗蒙哥亲率西路大军从汉中进入四川,扫荡成都平原;蒙古亲王忽必烈率领北路大军从蔡州出发,向南进攻鄂州(今湖北省武汉市武昌区);蒙古大将兀良哈台率领南路大军,从南安(今越南北部)出发,北上攻击潭州(今湖南长沙)。

蒙古三路大军最终的战略目标是汇聚襄阳(今湖北襄樊市)城下,一举攻破这座南宋帝国长江防线的中枢之城。

忽必烈的北路大军一路势如破竹,顺利攻到鄂州城下。兀良哈台的南路大军更是未遇丝毫抵抗,顺利抵达潭州城下。鄂州和潭州的南宋守军眼看着就要遭受灭顶之灾。

然而,南宋帝国的好运气突然降临。

蒙古大汗蒙哥指挥西路大军荡平今天的四川北部地区后,开始围攻合州(今重庆市合川区)。让蒙哥万万没想到的是,在合州这个弹丸之地居然遭到南宋守军的拼死阻击,再加上蒙古军营中爆发严重的传染病痢疾,战斗力严重受损,从1259年初直到这年秋天,将近8个月时间,蒙古大军硬是没有攻下合州。50岁的蒙古大汗蒙哥心急如焚,终于一病不起,很快死在了军营。

顺便一提,蒙哥之死是历史之谜,主流史书记载是心忧之下染上痢疾病死。而据《马可波罗游记》记载,蒙哥在指挥攻城时中箭,最终伤重而亡。于是又有了第三种折中说法:蒙哥先染病后中箭而亡。著名武侠小说家金庸在《神雕侠侣》中,描述了蒙哥在襄阳城下被大侠杨过用石头打死的情节,读来过瘾,可惜只是文学渲染而已。

蒙古大汗蒙哥的死瞬间引发了蒙古统治阶层的内斗。围攻鄂州的忽必烈联合围攻潭州的兀良哈台接受了南宋朝廷的求和条件,匆忙撤军北上。

蒙古大军这一次进攻襄阳的战略计划连襄阳的边儿都没摸着,就遭到挫败。

南宋帝国由此逃过一劫,全国上下一片欢腾。而与忽必烈达成和议的南宋帝国右丞相兼枢密使(官职,即全国军政最高长官)贾似道,成为了拯救国家的大功臣,一时君赞民颂,声誉达到顶峰。

展开全文

经过残酷内斗,忽必烈成为新的蒙古大汗,但是他需要时间整合蒙古内部,始终没有再次对南宋大规模用兵。南宋帝国利用这个窗口期积极整备长江防线,重点加固了襄阳和樊城两个长江防线的锁钥之城,其中在襄阳城储存了足够守军消耗10年的粮草,准备与蒙古军队打持久战。

其时,南宋帝国的皇帝是宋度宗赵禥(qí),他治国能力一般,几乎将皇权全部交给了自己充分信任的贾似道。但是贾似道因为推行“公田制”改革,在朝野上下树敌颇多,他为了排除异己,抓牢军权,与南宋帝国军方德高望重的将军吕文德,达成了政治同盟,特意指派吕文德的弟弟吕文焕率领2万余精锐宋军镇守襄阳。然而由于政见不合,贾似道和吕文焕逐渐产生间隙,这就为之后的襄阳之战埋下了隐患。

公元1267年,蒙古大将阿术率领九万大军进攻襄阳和樊城。时隔10年,蒙古与南宋之间的战端重开。双方谁也没有想到,这是一场漫长的战斗。

蒙古主帅阿术一改蒙古军队围城攻坚的惯用战术,而是以切断襄阳和樊城的后勤补给线为主要手段。蒙古军一边保持与南宋军的短兵接触,一边用一年的时间,先后在襄阳和樊城外围建起了10余座坚固城堡,将襄樊二城三面包围,使得南宋襄樊守军只能依靠汉水水路与外界联系,并获取补充物资。

蒙古骑兵天下无敌,但在襄阳这样河流水网纵横的地方,水军的作用要比骑兵重要得多。为了与南宋水军抗衡,蒙古大汗忽必烈倾全国之力,又用一年时间,建造了一支有五千余艘战船的蒙古水师,加入到襄阳之战中,很快就夺取了汉水的控制权。蒙古大军终于将襄阳和樊城四面围住,开始做攻城准备。

襄阳城内的南宋守军不甘陷入包围,数次组织兵力试图打通补给线,但是均无功而返。为了保证有足够的兵力守城,南宋主帅吕文焕停止了从包围圈内冲破封锁的企图,将希望寄托在外围援军的救援上。

公元1269年,襄阳和樊城被围2年有余,南宋朝廷先后组织了8万水陆大军,进行了两次大规模的救援行动,但是都被蒙古军队击败,南宋军损失惨重,眼睁睁看着包围圈越收越紧,却毫无作为。

此时的蒙古主帅阿术突然发现襄阳城如同一盘石磨,不断地磨损着南宋军队的有生力量,于是干脆制定了“围城打援”战术,利用襄阳和樊城为诱饵,引诱南宋军队派出援军来攻,而蒙古水陆大军以逸待劳,只用很小代价就可以消耗南宋军的兵力和物资装备。

公元1270年秋,南宋大将范文虎率领2000艘战舰,取道汉水救援襄阳,结果遭到蒙古军的阻击,大败退走。

公元1271年夏,范文虎再次组织10万南宋水路大军,为打破蒙古军的包围圈做了最大一次努力,但是依然不是蒙古军的对手,再次失败退走。就在这一年末,忽必烈迁都大都(今北京市),登基称皇帝,改国号为大元,蒙古汗国由此彻底挣脱草原的束缚,成为真正意义上的强大帝国。

公元1272年初,新立的大元帝国为了向南扩张领土,迫切需要尽快结束襄阳之战,于是向襄阳战场增兵6万,总兵力达到15万之众。蒙古军一改“围城打援”的战术,主动向襄阳的卫星城樊城发动了攻坚战,试图先拔下樊城这颗钉子,让襄阳彻底孤立。但是一战下来,战况很不理想,只是将樊城外围的据点占领,而南宋守军退入樊城,凭城坚守不出。

此时,蒙古主帅阿术深知,面对襄阳和樊城这样南宋经营了数十年的坚固城防,若采用常规攻城手段,蒙古军队必定面临血肉横飞、尸山血海的残酷局面。于是阿术奏请大元皇帝忽必烈,请求将号称“回回巨炮”的大型投石攻城器械调至襄阳战场。可是就在协调调运“回回巨炮”期间,南宋军队对襄阳发起了一次突袭救援。

南宋帝国勇将张顺、张贵兄弟率领3000决死军,乘轻舟百艘,船载着襄阳城急需的盐、布匹等装备物资,对蒙古军的包围圈发动了骤然夜间突袭。蒙古军猝不及防,包围圈被撕开一条通道,双方激战中,勇将张顺战死,张贵率领剩余军队终于突入襄阳城,为被围5年的襄阳守军注入了一针强心剂。

可惜,这次突袭成功只是南宋守军的回光返照而已。在随之而来的突围战中,勇将张贵英勇战死。张氏兄弟双双为国捐躯,写下了保家卫国的悲壮篇章。

公元1273年初,大元帝国与南宋帝国这场旷日持久的惨烈战争迎来尾声。蒙古军队对樊城展开强攻,调来的“回回巨炮”投石机仅在第一轮攻击中,就摧毁樊城的城墙角楼,坚固的城墙被轰塌一个大缺口,蒙古军潮水般涌入城内,一举攻破了樊城。

樊城既失,襄阳城彻底成为砧板上的鱼肉,待宰已成定局。蒙古军向城内南宋守军喊话招降,并用“回回巨炮”试射襄阳城墙。内无粮草、外无救兵的襄阳守将吕文焕绝望之余,只能开城投降。

襄阳这座坚守将近6年的巨城,终于落入蒙古军队手中。南宋帝国先后在襄阳之战中投入将近20万精锐将士,损失了10余万人,终于还是没能守住这个战略要地,南宋军队中最精锐、最血性的将士都在这场战争中折损掉,剩余军队的士气由此一落千丈。仅仅三年之后的1276年,南宋帝国国都临安被蒙古军攻破。又三年之后的1279年,被逼入海的南宋帝国朝廷打输了崖山海战。立国152年南宋帝国就此灭亡。

顺便一提,贾似道在襄阳之战中并没有像某些记载中那样不堪,他派遣亲信将领范文虎对襄阳进行了4次救援,只不过范文虎能力太差,辜负了贾似道对他的信任。襄阳之战之后,贾似道亲自领军20余万,进驻安庆(今安徽省安庆市)抵御蒙古军,结果范文虎这个怂货再次辜负了贾似道,还没开战就投敌了,致使南宋帝国的长江防线彻底崩溃。打了关键败仗的贾似道被罢官流放,中途走到漳州(今福建省漳州市)时,在一个名叫“木棉庵”的寺庙中,贾似道被押解他的官员处死。

贾似道在中华历史上是著名的大奸臣之一,按理说他是儒家程朱理学派的忠实信徒,不仅精明能干,而且勇于革新,似乎不应该被纳入奸臣行列。可是因为他刚愎自用,坚持主张与蒙古妥协,在南宋帝国的几个关键节点频频失误,对南宋帝国的灭亡负有无法推卸的责任,使得后来成为亡国奴的儒家学子恨透了他,不断在民间野史杂记中对他进行诋毁谩骂,贾似道终于成就了大奸臣的恶名。其实,以当时蒙古势头之盛,南宋国运之衰,哪怕是商鞅再生,也难以挽回局面。大厦将倾,独木难支,何况贾似道这根“独木”还是被虫蛀了的。他担上恶名,只不过是众多复杂情绪的宣泄,人性所致,实在无可奈何。

襄阳之战对南宋帝国的打击是全方位的。襄阳一失,南宋帝国辛苦经营数十年的长江防线开始崩溃,蒙古水陆大军由此可以顺流直下,再无大的阻挡。不仅如此,南宋帝国从精英阶层到普通民众,其抵抗心理遭受无可挽回的重创,先有吕文焕和范文虎投敌,后有贾似道一味退让求和,整个南宋帝国笼罩在一片低糜暮黯之中,亡国之态尽显。崖山海战后,陆秀夫负主殉国,文天祥正气捐躯,都是在对这种全社会心理状态的绝望呐喊,尽管悲壮得感天动地,但是改变不了南宋帝国亡国的历史必然。

襄阳之战的失败和南宋帝国的灭亡,究其根本原因,是中华儒家文化没能抵御住外来文化的猛烈冲击所致。

忽必烈建立的大元帝国是一个文化元素多元,却没有发展主脉的政权。从元世祖忽必烈建国,到最后一任皇帝元惠宗脱欢贴木尔,存国97年间,共有14任皇帝。而这14任皇帝中,信奉藏传佛教的5人,信奉伊斯兰教的3人,信奉基督教的1人,信奉摩尼教的1人,其余的则是信仰2种以上的宗教,甚至什么都信,实在无法界定其宗教信仰。这些宗教信仰在元帝国皇帝的虔诚引导下,每一种宗教都是从者如云,如果加上蒙古贵族笃信的传统宗教萨满教,以及中华本土宗教道教,元帝国简直是信仰大杂烩。

如此多元化的思想附加在凶悍的蒙古骑兵之上,如潮水般冲击着南宋帝国儒家理念的根基,结果造成南宋帝国的崩溃。夺取天下之后,元帝国的精英阶层对各种宗教信仰极为宽容,可是偏偏刻意摈弃儒家理念,千方百计消除儒家文化的影响力,目的就是为了打压汉族人的文化自信,以斩断数千年的文化传承,达到其“去汉化”的终极政治目标。

可是,元帝国的精英阶层低估了数千年中华文化积淀的力量,襄阳之战和崖山海战失败造成的文化低谷,仅仅持续了不到百年,就在朱元璋建立明帝国的基础上再次上扬发展,直到今天,乃至永远。

曾经有一种很能蛊惑人心的说法,那就是所谓“中华道统,绝于崖山”,这种试图打击炎黄子孙文化自信的说法,实在是不值一驳。更搞笑的是基于这种说法,又有人别有用心地宣称“崖山之后,衣冠东渡”,东渡到哪里呢?自然是日本国。这种公然夺取中华文化话语权的言论,其背后的狼子野心,真是昭昭于路人。

中华文化的韧性和刚性绝对是任何一种力量都无法撼动的!

这是真理,颠扑不破!

评论